首頁 >> 奮斗鋼鐵人

本報記者 王磊

東海之濱,上海北翼,蜿蜒的蕰藻浜河道緩緩流淌,匯入黃浦江。蕰藻浜大橋飛架南北,見證了上海吳淞口這個中國近代商埠的百年滄桑,也見證了新中國成立以來第一個特大型現代化工程——寶鋼的崛起。這座始建于1898年的大橋,載百年風霜,架千古風流。曾有一位寶鋼人勇敢挑戰這座大橋的荷載能力極限,他叫王鐵夢。

百噸“坦克吊”如何通過蕰藻浜大橋

1979年5月的某一天,時任冶金部建筑研究院副總工程師的混凝土建筑裂縫專家王鐵夢正在寶鋼工程指揮部的大院里散步,他的全部精力都集中在即將開始澆灌的轉爐大型基礎裂縫控制計算上。

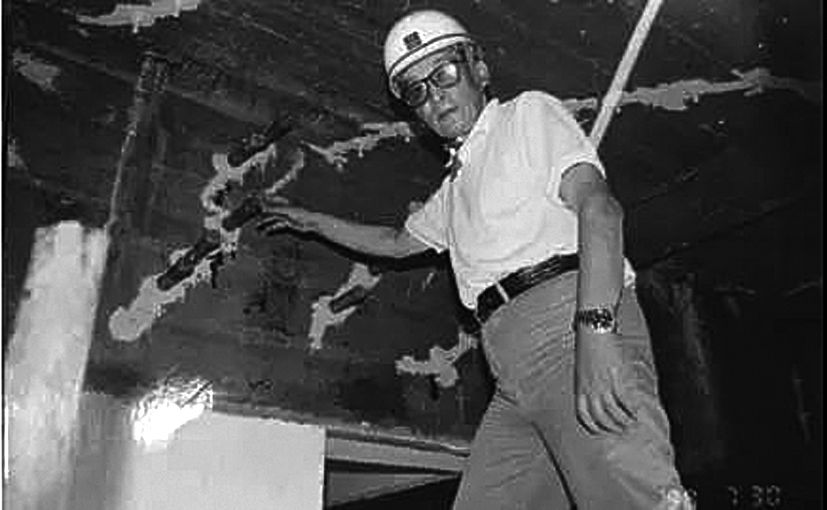

1978年,王鐵夢以其在混凝土裂縫研究領域的權威地位,被聘為寶鋼工程建設指揮部副總工程師。從土建談判到斷橋搶修,從轉爐基礎到江心沉井,只要有出現裂縫或可能出現裂縫的地方,就有王鐵夢。這位總是穿一身工作服、喜歡深入施工現場的副總工程師,住工棚、吃冷飯,摸爬滾打,任勞任怨,大半輩子都與混凝土裂縫打交道,寶鋼人親切地稱他為“裂縫大王”。

要澆灌的6900立方米特大型混凝土工程,必須一次成功不留裂縫,當時國內還沒有成功澆灌的先例。那天,寶鋼施工機械處處長氣喘吁吁地出現在他的面前,看到那張愁云重重的臉,王鐵夢知道出事了。原來,6臺從西德(聯邦德國)進口的300噸履帶式起重機已經由遠洋輪船運往上海,不久后就要在黃浦江邊泊岸。這些重型吊車俗稱“坦克吊”,自重達104噸。這些龐然大物要進入寶鋼工地,當時唯一的通道就是蕰藻浜大橋。

然而,上海市橋梁管理部門認為,這些“坦克吊”無論如何也不能通過年代久遠、充滿裂縫、最大負載為80噸的蕰藻浜大橋。蕰藻浜大橋始建于1898年,此后若干年,幾經修葺重建。王鐵夢當時面對的大橋是1951年第四次重建的。上海經濟的飛速發展,已經讓這座大橋不堪重負。

然而在當時,寶鋼施工現場正急需這些大型機械,而遠洋輪船到港后若緩卸1天,寶鋼就要多支付4500美元。這可急壞了施工機械處的同志,蕰藻浜大橋真的不能承載這些“坦克吊”嗎?情急之下,施工機械處的同志們找到了王鐵夢。

王鐵夢越聽心里越沉重。寶鋼這么大一個工程,如果連設備都運送不進來,那么受損的就不僅僅是1天多支付4500美元了,還有我們的民族尊嚴!

用一張借條借到了吊車“通行證”

了解了情況后的王鐵夢二話不說,當即趕赴實地考察。王鐵夢一步一步從橋堍走到橋中央,仔細觀察,將手掌按在橋面上,凝心聚神,感受一輛輛重型車駛過大橋時輕微的顫動。憑經驗,王鐵夢感知到,大橋的安全取決于一個要害部位。

“找一根繩索,我要下去測量一下頂梁端搭接點的拉裂程度。”王鐵夢和助手小林打了聲招呼,小林立即在附近一家煤球店借了2根三角皮帶。然后王鐵夢走到橋中央,把皮帶的一頭捆在自己的身上,一頭捆在大橋欄桿上,對小林說:“你拉住皮帶,一點一點把我往下放。”小林不知所措,大橋離水面有十幾米高,這可不是開玩笑的。可是王鐵夢沒有開玩笑,只見他一個轉身,已經翻過了欄桿。小林用力拉緊了手中的皮帶,把王鐵夢慢慢放下去。

懸在半空中的王鐵夢仔細查看著,心中一陣欣喜,大橋并非想象中的那么不堪一擊。他發現,幾乎所有的接頭處都沒有裂縫,橋梁上的一些裂紋也只是表面抹灰層開裂。清灰色的河水在王鐵夢的身下翻滾逐流,王鐵夢渾然忘記了自己身在何處,沉浸在喜悅之中。然而小林擔心的險情還是發生了。拴在王鐵夢胸前的三角皮帶越拉越緊,壓迫著王鐵夢的心臟和肺部,導致他缺氧窒息,眼前一黑,什么都不知道了。小林感覺情況不妙,探頭一看嚇得臉都白了。他趕緊呼救,在路人的幫助下,終于把王鐵夢拉了上來,緊急送往醫院。

正在負責計算我國最大基礎澆灌裂縫處理數據的專家遇險,這還了得!

寶鋼領導要求醫院特別護理:“王鐵夢必須臥床休養,不準出院!”可是,王鐵夢滿腦子都是橋上的那些裂縫,掛念著工程進度。在他住進醫院的第二天一早,小林趕到醫院看望他,才發現他早已不知去向。顯然,小護士拗不過這位固執的裂縫專家。

此時此刻,王鐵夢已經趕到上海市橋梁管理部門。為了確保橋梁安全,王鐵夢要求每座橋梁都合理限制行車的重量,但這并不等于橋梁的實際最高負荷。因此,王鐵夢必須拿到橋梁的原始設計圖和配筋圖,這樣才能證實自己最初的判斷。

“我能不能見見蕰藻浜大橋的設計人員,看一看設計圖?”王鐵夢道明了來意。

聽說橋上要過“坦克吊”,接待他的年輕人直搖頭:“你要見的設計師已經‘去見馬克思’了。如果你真的要讓‘坦克吊’過橋,那天你只要站在橋下就能見到大橋的設計者!”

面對這位年輕人揶揄的口氣,王鐵夢并不生氣,追問道:“那設計圖呢,能找到嗎?”

年輕人雖然嘴里還在嘟囔些什么,但還是在翻箱倒柜后找到了王鐵夢需要的設計圖和配筋圖。

王鐵夢給年輕人打了一張借條,如獲至寶般捧著箱子回到了寶鋼工程建設指揮部,用裂縫理論對大橋的數據做了詳盡的分析,最終得出了結論——“坦克吊”過橋不會損壞蕰藻浜大橋。

盡管王鐵夢是混凝土裂縫領域的權威專家,但一些領導還是表示擔憂:“萬一橋塌人亡,后果不堪設想,寶鋼要負全部責任!”

面對巨大的壓力,王鐵夢沒有退縮,他據理力爭,最終寶鋼的領導選擇相信王鐵夢。

面對“萬一”的擔憂 打起“十萬分精神”

1979年5月17日這一天,因為一位寶鋼人的堅持,蕰藻浜大橋這座老橋迎來了最具挑戰性的極限考驗。在現場,大橋的兩端已經封鎖,寶鋼、上海市交通局、上海寶山縣領導和有關人員站在橋頭,每個人的心里都仍有一絲擔憂,腦海里閃過許多種“萬一”。

可王鐵夢的心里從來沒有“萬一”。“千萬別慌,時速5公里!”他一再叮囑駕駛員以他精心計算出來的最佳時速過橋。然后,他快步向橋下走去。

“如果你真的要讓‘坦克吊’過橋,那天你只要站在橋下就能見到大橋的設計者!”那個年輕人的話一直刺激著王鐵夢。他要在橋下見證這一刻。他向人們揮了揮手,喊道:“放心吧,還有很多事要干,我不會去見那個設計者的!”

“坦克吊”以時速5公里緩緩地從王鐵夢頭上的蕰藻浜大橋軋了過去。馬達轟鳴聲中,大橋微微顫動。人們的心提到了嗓子眼,可橋下的王鐵夢沒時間緊張,他全神貫注地觀察、記錄著“坦克吊”過橋時橋梁的震動和裂縫變化的全過程。這可是第一手資料!

“坦克吊”最終順利到達了北岸,人們一陣歡呼,在場所有人都情不自禁地鼓起掌來。他們曾經抱有的懷疑和反對都已消失殆盡。他們都被這位寶鋼人的學識、膽魄感動了!

面對上海寶山縣領導,王鐵夢指了指當時本來準備報廢的蕰藻浜大橋說:“橋梁沒有損傷,這座橋起碼還能用10年,13年、14年也沒問題!”

從那天起,直到1993年新的蕰藻浜大橋建成,整整14個年頭,這座橋順著王鐵夢的預言一直在使用。

人物簡介

王鐵夢,1931年出生,曾任原冶金工業部建筑研究總院副院長、寶鋼工程指揮部副總工程師,是我國著名的裂縫控制專家、國家結構工程大師、超長大體積混凝土無縫跳倉法創始人,著有《薄殼基礎工程》《建筑物的裂縫控制》《工程結構裂縫控制》等著作,1988年榮獲國家科技進步獎特等獎,1989年榮獲全國勞動模范稱號,2009年榮獲寶鋼建設30年“寶鋼功勛人物”稱號。

王鐵夢因其在工程裂縫控制領域的杰出成就,被人們稱為“裂縫大王”,為我國國防、核電、市政工程、交通運輸、橋梁工程等領域解決了數以百計的混凝土裂縫與地基技術難題。

中國冶金報/中國鋼鐵新聞網法律顧問:大成律師事務所 楊貴生律師 電話:010-58137252 13501065895 Email:guisheng.yang@dachenglaw.com

中國鋼鐵新聞網版權所有,未經書面授權禁止使用 京ICP備07016269 京公網安備11010502033228