首頁 >> 我和我的祖國

陳明 詹漢英(中國一冶)

8月的武漢,“熱情”如火。在這片熱土上,中國人民解放軍公路工程部隊第二師(簡稱“二師”)指戰員們曾在這里立下功勛。

那是1954年12月28日,一個異常寒冷的冬天,二師的近萬名官兵,坐著悶罐列車,來到湖北省武漢市青山區蔣家墩安營扎寨。奉中央軍委命令,他們集體轉業到了華鋼(武鋼的前身)。

誰能理解一個軍人放下鋼槍的酸楚?誰又能理解一個軍人脫掉軍裝的不舍?

但是,二師人異口同聲地說:人民子弟兵,緊握鋼槍,保衛祖國和拿起鐵鍬鋼釬建設祖國,都是為了人民過上幸福的生活。脫下軍裝,人民軍隊的本色也不會變。

冶金建設代言人

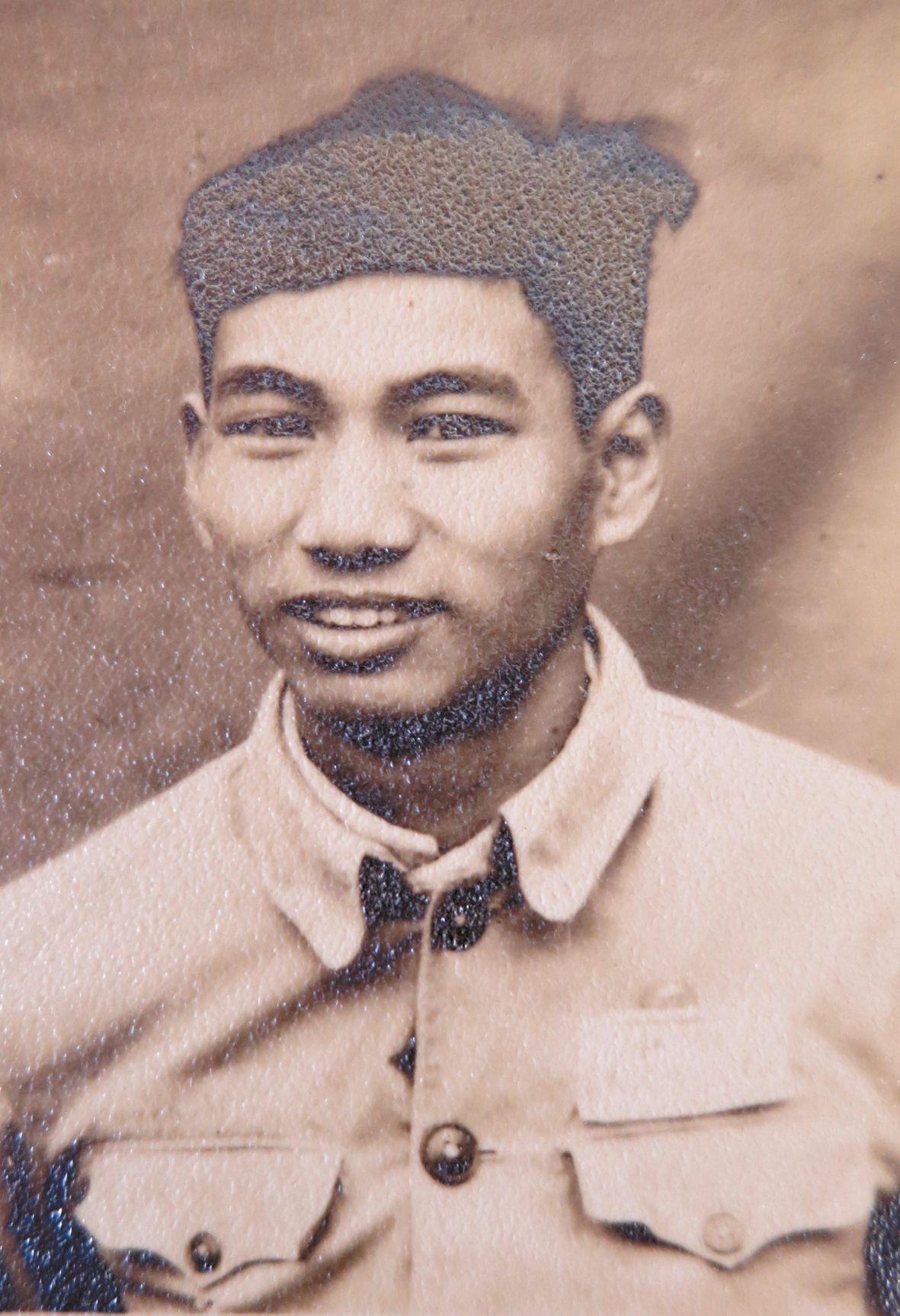

二師的官兵中有為挽救民族危亡參軍的紅軍戰士,有為驅逐日寇參加革命的八路軍、新四軍戰士,有為推倒“三座大山”投身“三大戰役”的工農子弟。當年為了捍衛紅色政權,儒雅的姜安憲投筆從戎,跟隨毛主席南征北戰、不屈不撓、視死如歸。

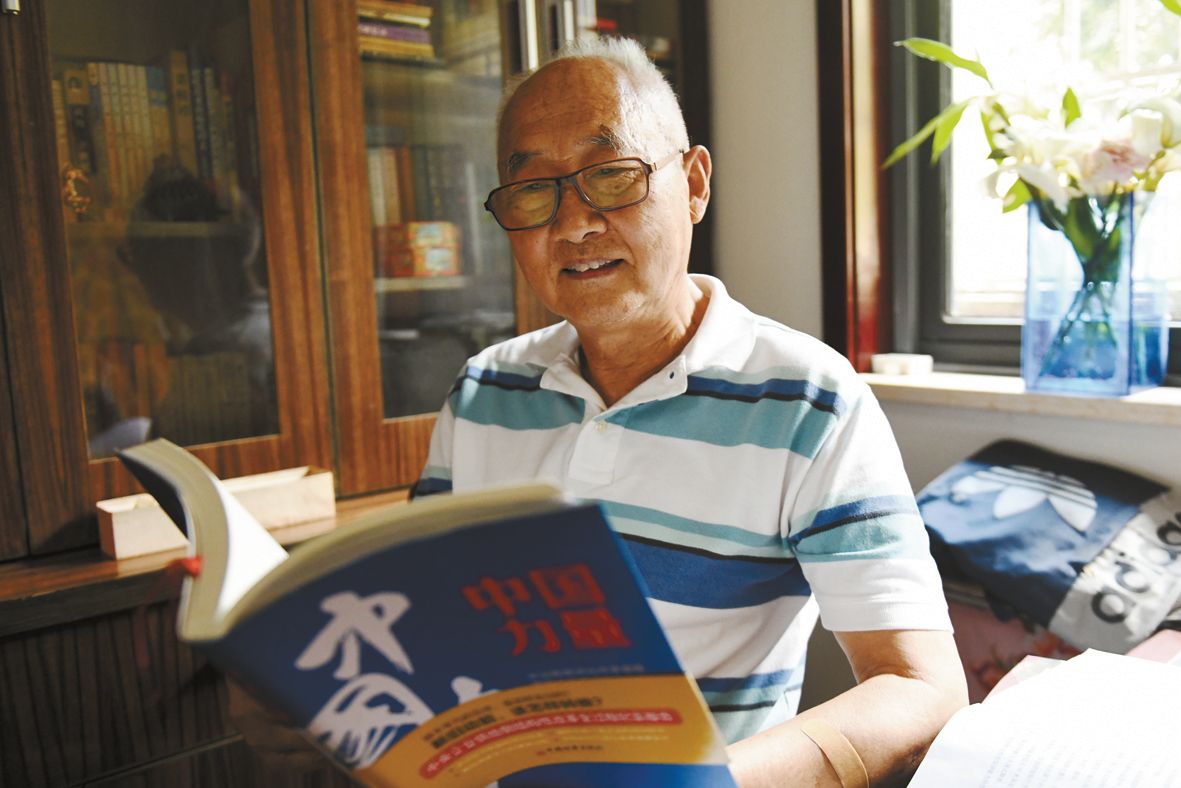

從作戰部隊到建設大軍,姜安憲虛心向地方的同志學習,向工人老大哥認真請教。這個軍械專家、日后的中國一冶宣傳部部長,還是研究冶建發展史的代言人。

作為二師軍代表,1954年初,姜安憲和時任后勤處處長的高云龍先行來到了蔣家墩,為后期進入的二師官兵做好吃住行的部署安排。

當時,作為二師宣傳干事,姜安憲第一時間結識了蘇聯專家組成員——來自列寧格勒的青年專家奧坤(中國名字)。他對中國小伙子姜安憲留著長胡子的行為有些不理解。翻譯官告訴他,因為姜安憲平日工作太忙,沒時間刮。姜安憲接受了奧坤的意見,下班后立刻把自己的胡子好好修理了一番,第二天奧坤向他豎起了大拇指。

在一次專家討論會上,姜安憲即興朗誦了自己創作的詩歌《伏爾加河》,蘇聯專家們都被濃濃的鄉愁震撼了,特別是奧坤,聽著聽著眼里含滿淚水。之后,他倆成了好朋友。奧坤還送給姜安憲很多工程照片……2018年,湖北省檔案館還邀請姜老口述武鋼——這個新中國重要鋼鐵基地的建設情況和二師人的冶金情懷。

當年,武鋼建設總公司掛牌成立,組建了土方、機械、電氣、安裝、管道、筑爐、給排水等10多家公司和醫院、學校、培訓中心等輔助系統,為確保1958年9月13號高爐順利出鐵,退伍官兵們同廣大工人老大哥攜手并肩做好了開工投產的準備。

光陰荏苒。如今,當年風華正茂的姜安憲走上了“奔九”之路,他曾編纂《一冶志》、《湖北年鑒》、《湖北冶金志》等史料,曾獲得湖北省地方志成果獎等獎項。同時,他依然繼續活躍在思想文化、宣傳教育的舞臺上,不忘初心,奉獻余熱。

軍校畢業的繪畫者

半個世紀以來,從機關到班組,從礦山井下到煉鋼廠,從醫院到學校,從前方到后方,武鋼處處都有二師退伍官兵的身影。

當年,武鋼第一爐鐵水奔騰而出,成為新中國鋼鐵工業和冶建行業永遠的輝煌。上世紀70年代,一冶人參加當時中國最大的煉鐵爐——武鋼4號高爐建設,鄧小平同志稱贊為“又打了一個淮海戰役”;之后參加“一米七”工程會戰,拉開了武鋼改造和我國鋼鐵工業現代化的序幕。老戰士張遠就是參與者和見證者。

張遠這位從中南軍區中南軍政大學湖北分校畢業的二師老戰士,曾在水利四師、公路二師工作,先后榮立兩次三等功。時至今日,說到武鋼建設他如數家珍。張老回憶說,武鋼幾乎所有的工程都凝結了一冶人的心血和汗水。在實現祖國鋼鐵夢的偉大征程中,幾代一冶人默默奉獻60余年,托起共和國的鋼鐵脊梁。

離休之后,“90后”張老開始習練國畫。他深情地說:“國畫是中國美術的精髓。當年當兵打仗去了許多地方是為了保衛祖國,退伍后搞建設也去了許多地方是為了建設祖國。我們的國家很美,我要用手中的畫筆表達我對她的赤子之心。”

前進的號角依然吹響

1955年,二師的指戰員從“三九”到“三伏”,一根扁擔、一把鐵鍬、一堆竹筐,經過10個多月的鏖戰,武昌至青山的主動脈——武青二干道(和平大道)貫通,與武鋼廠區連接的冶金大道、廠前地區貫通,武昌電廠至青山鎮的高壓輸電線網架鋪設完成,通往長江一號水泵站的排水溝、管網鋪設完成,實現了武鋼廠區外部全面“三通”,為武鋼主廠區全面破土動工吹響了號角。

曾在1947年參加八里莊埋伏戰斗的王宗來,平日里不茍言笑,身上始終保持著標準的軍人氣質。

如今88歲的王老說:“第一次上戰場聽到子彈從耳邊‘嗖嗖’飛過,好像是首長下令——‘沖沖沖’;第一次在施工現場聽到混凝土振動棒發出‘突突’的聲音,好像還是首長在下令——‘沖沖沖’……”

1962年,武鋼第一期工程主要建設任務完成后,來自二師的一冶建設者南征北戰,參加了馬鋼、邯鋼、攀鋼等冶金企業建設,為冶金企業在全國開花結果做出了卓越的貢獻。

上世紀70年代,一冶又承擔了武鋼“雙四百”和“一米七”的主要工程任務,王宗來也由一名士兵成長為一冶水泥廠的黨委書記。

“離崗不離黨,退休不褪色”,王宗來時刻不忘黨的宗旨,不忘自己是實現“中國夢”的一員。2019年10月,第七屆世界軍人運動會沙灘排球比賽將在武漢市青山江灘舉辦,這讓王宗來非常期待。這個自己曾參與建設的青山,將吸引世界各國觀眾的目光。

中國冶金報/中國鋼鐵新聞網法律顧問:大成律師事務所 楊貴生律師 電話:010-58137252 13501065895 Email:guisheng.yang@dachenglaw.com

中國鋼鐵新聞網版權所有,未經書面授權禁止使用 京ICP備07016269 京公網安備11010502033228